Critiques

Né en 1953, Mike Bidlo est un artiste américain qui a fait ses classes à Columbia et à l’université de l’Illinois de Chicago. Il pratique la peinture, la sculpture et la performance. Mike Bidlo, considéré comme un artiste post moderne, a bâti sa carrière sur la « re » création et l’appropriation des œuvres d’autres artistes, reproduisant le travail de chacun. La particularité des reproductions de Bidlo c’est qu’elles cherchent à imiter précisément, exactement, l’image, l’échelle et les matériaux de leur source. D’autre part, Bidlo ne travaille pas à partir de l’original de l’œuvre, mais à partir de reproductions de l’original, ce qui rend ses pièces deux fois retirées de leur source.

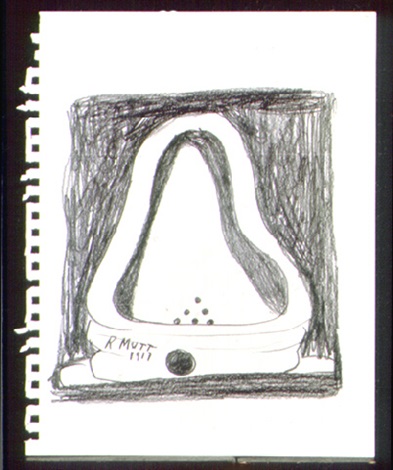

Mike Bidlo est un artiste qui appartient au courant que l’on nomme Appropriationniste (artistes apparus au début des années 80 qui misent sur la prise de possession par la copie des œuvres d’autrui.) (1) C’est un mouvement qui reste informel (on n’a pas de manifeste) mais qui a tout de même un objectif : la remise en cause des notions d’ « auteur », d’ « originalité », de « nouveauté », si chères à l’Art depuis la Renaissance.(2) ![]() Si Bidlo considère sa démarche artistique comme politique, nous allons voir qu’elle est aussi ontologique.

Si Bidlo considère sa démarche artistique comme politique, nous allons voir qu’elle est aussi ontologique.

(1) La citation, l’emprunt, existe dans l’Histoire de l’Art depuis ces commencements. Les romains ont bien imités les copies grecques des oeuvres, Manet s’est inspiré de Titien pour peindre l’Olympia, Braque comme Picasso s’inspirent largement des Arts premiers au cours de la période cubiste, Marcel Duchamp empreinte au réel et ne fait que déplacer des objets de contexte puis les signe dans ses ready-mades. Les appropriationnistes se situent dans une ligne logique d’interrogations sur toutes ces notions d’auteur, plagiat, copie, inspiration, emprunt, mention, etc. Mais dans un sens bien plus radical.

(2) Avant la Renaissance, au Moyen-Age donc, on considère que le seul auteur est Dieu. Et les écrivains penseurs poètes etc. retranscrivent par écrit la pensée divine mais en aucun cas peut-on considérer qu’il existe un tiers auteur que le Créateur. Pour aller plus loin : Paul Vignaux. Philosophie au Moyen-Age. Vrin, 2004.

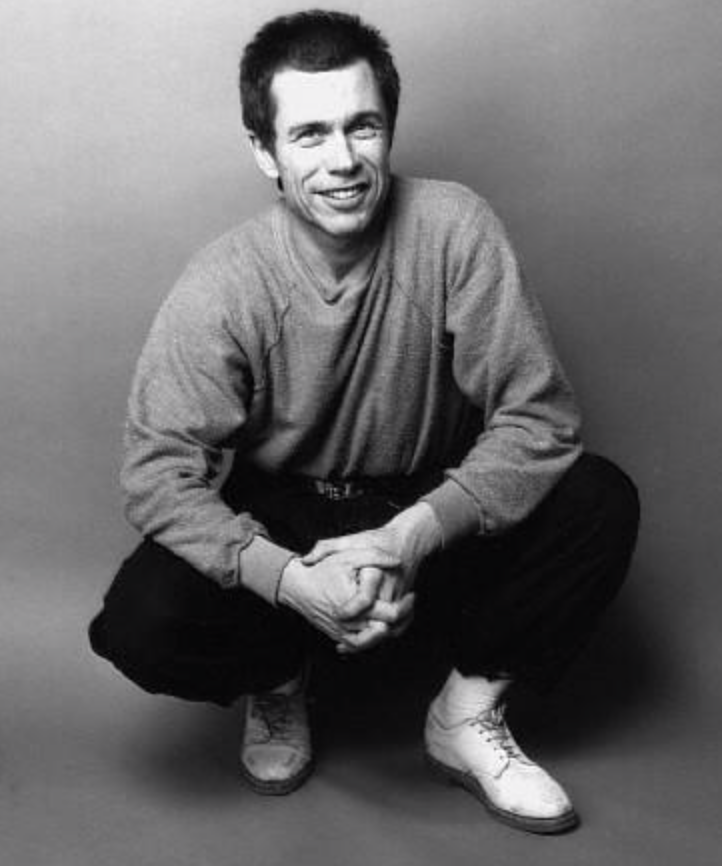

![]() Born in 1953, Mike Bidlo is an American artist who studied at Columbia and at the Illinois university of Chicago. He practices painting, sculpture and performance. Mike Bidlo, considered a post-modern artist, has built his career on the « re » creation and appropriation of the works of other artists, reproducing the work of each. The peculiarity of Bidlo’s reproductions is that they seek to imitate precisely, exactly, the image, the scale and the materials of their source. On the other hand, Bidlo does not work from the original of the work, but from reproductions of the original, which makes his pieces twice removed from their origin.

Born in 1953, Mike Bidlo is an American artist who studied at Columbia and at the Illinois university of Chicago. He practices painting, sculpture and performance. Mike Bidlo, considered a post-modern artist, has built his career on the « re » creation and appropriation of the works of other artists, reproducing the work of each. The peculiarity of Bidlo’s reproductions is that they seek to imitate precisely, exactly, the image, the scale and the materials of their source. On the other hand, Bidlo does not work from the original of the work, but from reproductions of the original, which makes his pieces twice removed from their origin.

Mike Bidlo is an artist who belongs to what we call Appropriationism (artists appeared in the early 80s who bet on taking possession by copying the works of others.) (1) It’s a movement that remains informal (we does not have a manifesto) but which nevertheless has an objective: questioning notions of « author », « originality », « novelty », so dear to Art since Renaissance. (2) ![]() If Bidlo considers his artistic approach as political, we will see that it’s also ontological.

If Bidlo considers his artistic approach as political, we will see that it’s also ontological.

(2) Before the Renaissance, in the Middle Ages, it was considered that the only author was God. And writers thinkers poets etc. transcribed divine thought in writing but in no case can we consider that it exists an author other than the Creator. To go further: Paul Vignaux. Philosophy in the Middle Ages. Vrin, 2004.

Bidlo est sans doute l’artiste le plus dénué d’identité visuelle. Lorsqu’on l’interroge sur les raisons qui l’ont poussé à adopter l’appropriation comme méthode, il met en avant des motivations politiques. L’appropriation, selon lui, doit permettre de diffuser la culture à travers toutes les classes de la société, y compris les classes les plus défavorisées. L’artiste indique en effet que les chefs-d’œuvre de l’art moderne, victimes de leur sacralisation, restent trop souvent cachés chez leur propriétaire, ou dans des musées souvent hors de portée, voire dans des pays étrangers.(3)

Les faire voyager dans des expositions reste une solution peu utilisée, dans la mesure où leur déplacement implique des frais importants, et le risque de vol ou dégradation se voit multiplié. Bidlo entend bien faire changer cette situation. L’une des œuvres de Bidlo est intitulée Un poulet dans chaque marmite et un Pollock dans chaque salon. (4) Ce titre pourrait, de toute évidence, servir de formule à son action. L’ambition de Bidlo est donc simple : il s’agit avant tout de (re-)produire les chefs-d’œuvre pour les diffuser largement, et les vendre à moindre frais. Ses copies sont généralement vendues au prix de 10 000 euros.

Bidlo met parfois en scène le partage égalitaire de l’art dans des performances en distribuant littéralement des parts de ses œuvres. Notamment avec Painting Blue Poles (5), une performance qui a eu lieu sur les marches du Metropolitan Museum de New York en 1982 où une fois l’œuvre réalisée, le plasticien a divisé la peinture en petits morceaux qu’il a ensuite distribué au public. (6) Quelque peu utopiste, on ne peut que rétorquer que la copie existait avant le mouvement Appropriationniste et que l’interroger relance les débats en Histoire de l’Art de multiples manières.

Comme il le confiait en 2010 au New-York Times à Nadine Rubin Nathan : « Si vous voulez devenir aussi grand que Warhol l’a été dans le domaine de l’art, alors vous devez avoir des générations plus jeunes qui explorent votre travail et essaient de le comprendre comme un langage. » (7) En cela le projet semble assez réussi puisque ses oeuvres ne cessent de questionner jeunes plasticiens et théoriciens.

(3) Selon le philosophie italien marxiste Gramsci, lutte culturelle et lutte sociale vont de pair. L’accès à l’art cristallise les injustices sociales d’une époque. Voir Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere. Einaudi, 2014.

(4) Cette performance est une citation directe à un slogan de 1928 du président américain en devenir Herbert Hoover (en poste de 1929 à 1933 pendant la Grande Dépression) : « Un poulet dans chaque marmite et deux voitures dans chaque garage ». Ce slogan a d’autant plus marqué l’imaginaire américain qu’Hoover était d’origine très modeste et très vite orphelin. Faisant fortune dans l’industrie minière, il incarne à merveille le rêve américain. Voir « A Chicken for Every Pot, » The New York Times, 30 October 1928

(5) de Blue Poles, 1952 oeuvre de Jackson Pollock. Huile, émail, peinture aluminium, verre sur toile, National Gallery of Australia, Canberra © Pollock-Krasner Foundation. Sous licence ARS/Copyright Agency.

(6) L’Appropriationnisme tâche de court-circuiter cela en reproduisant au strict identique des chefs-d’oeuvres de l’Histoire de l’Art et ainsi mettre à mal le monde de l’art, rendant caduque le marché des oeuvres uniques, tout en faisant vaciller la signification de l’Oeuvre.

(7) https://archive.nytimes.com/tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/02/asked-answered-mike-bidlo/?_r=0

![]() Bidlo is arguably the artist most devoid of visual identity. When asked about the reasons that led him to adopt appropriation as a method, he puts forward political motivations. Appropriation, according to him, must allow culture to be spread across all classes of society, including the most disadvantaged classes. The artist indicates in fact that masterpieces of modern art, victims of their sacralization, too often remain hidden with their owner, or in museums often out of reach, or even in foreign countries.

Bidlo is arguably the artist most devoid of visual identity. When asked about the reasons that led him to adopt appropriation as a method, he puts forward political motivations. Appropriation, according to him, must allow culture to be spread across all classes of society, including the most disadvantaged classes. The artist indicates in fact that masterpieces of modern art, victims of their sacralization, too often remain hidden with their owner, or in museums often out of reach, or even in foreign countries.

Having them travelling in exhibitions remains a solution that is little used, since their displacement involves significant costs, and the risk of theft or degradation is multiplied. Bidlo intends to change this situation. One of Bidlo’s works is titled A Chicken in Each Pot and a Pollock in Each Living Room (4). This title could obviously serve as a formula for his action. Bidlo’s ambition is therefore simple: above all, it is a question of (re) producing masterpieces in order to distribute them widely, and sell them at low cost. Its copies are generally sold at a price of 10,000 euros.

Bidlo sometimes stages the egalitarian sharing of art in performances by literally distributing shares of his works. Notably with Painting Blue Poles (5), a performance which took place on the steps of the Metropolitan Museum in New York in 1982 where once the work was completed, the visual artist divided the painting into small pieces which he then distributed to the audience. (6) Somewhat utopian, we can only retort that the copy existed before the Appropriationist movement and that questioning it revives debates in Art History in multiple ways.

As he told the New York Times in 2010 to Nadine Rubin Nathan: « If you want to become as big as Warhol became in the field of art, then you have to have younger generations exploring your work and try to understand it as a language. » (7) The project seems quite successful since its works continue to question young visual artists and theorists.

(3) According to the Italian Marxist philosopher Gramsci, cultural struggle and social struggle go hand in hand. Access to art crystallizes the social injustices of an era. See Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere. Einaudi, 2014.

(4) This performance is a direct quote from a 1928 slogan of future US President Herbert Hoover (in office from 1929 to 1933 during the Great Depression): « A chicken in every pot and two cars in every garage ». This slogan had all the more impact on the American imagination because Hoover was of very modest origin and very quickly became an orphan. Making his fortune in the mining industry, he perfectly embodies the American dream. See “A Chicken for Every Pot,” The New York Times, October 30, 1928

(5) From Blue Poles, 1952 work by Jackson Pollock. Oil, enamel, aluminum paint, glass on canvas, National Gallery of Australia, Canberra © Pollock-Krasner Foundation. Licensed by ARS/Copyright Agency.

(6) Appropriationism attempts to short-circuit this by reproducing masterpieces of Art History exactly identically and thus undermine the world of art, making the market for unique works obsolete, while making the meaning of the Work waver.

(7) https://archive.nytimes.com/tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/02/asked-answered-mike-bidlo/?_r=0

- © Not de Chirico (Metaphysical Interior with Workshop, 1948), 1989 – 1990

- © Not Picasso (Self-Portrait: Yo Picasso, 1901), 1986

- © Not Warhol (Marilyn), 1984

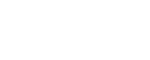

- © The Fountain Drawings (#1886 from the , 1993 – 1997

© (Not) Duchamp’s, 1987

Bidlo est de tous les appropriationnistes celui qui s’apparente le plus à un faussaire. Ses œuvres sont des copies conformes des originaux. Dans son travail, on se retrouve face à un degré zéro d’invention. Pour autant, ses œuvres peuvent être interprétées comme une célébration de la disparition de la notion d’auteur. Après la course effrénée à la nouveauté, à la rupture, constatée notamment au début du XXe siècle dans les Avant-gardes (8), avec Bidlo, le temps semble être suspendu. C’est un peu comme si la recherche du nouveau, qui avait été un des éléments moteurs de la Modernité, venaient soudainement buter sur l’évidence de l’épuisement des possibles en matière d’invention artistique.

Bidlo, lors de ses reproductions, titre ses œuvres en plaçant un « not » devant le nom de l’artiste qu’il copie. Le titre fait figure ici d’acte de destitution signifiant que les formes appartiennent à tout le monde et pas seulement aux artistes qui les ont signées. Le « not » suivi d’un nom d’auteur induit l’idée que le premier auteur de l’œuvre ne saurait revendiquer la pleine et entière paternité des images et des styles que Bidlo, ou un autre, redonne à voir.

On peut aussi comprendre ce que « not » remet en question dans le statut de l’artiste. Picasso, par exemple, n’a pas inventé Les Demoiselles d’Avignon ex nihilo comme on l’a vu plus haut. Il a mis à profit sa connaissance conjointe de la statuaire ibérique primitive et des masques congolais de façon à les intégrer dans une composition relativement unifiée. Jusqu’à une date récente, peu d’artistes, néanmoins, ont accepté de reconnaître leur dû. Pourtant, une toile c’est avant tout le résultat de tout ce qui a été créé précédemment, et à partir de quoi l’artiste va créer à son tour.

En intitulant « Not Picasso » une œuvre qui ressemble très précisément à un Picasso, Mike Bidlo ouvre en quelque sorte l’œuvre à l’altérité qui l’habite ; il invite le spectateur à dresser l’inventaire des emprunts à travers lesquels l’œuvre s’est constituée. On est ici dans un questionnement ontologique. Peut-on considérer une œuvre indépendamment de l’artiste qui l’a créé ? Est-ce que l’œuvre a une vie indépendamment de son créateur ? Quels artefacts précèdent le surgissement, la création d’un autre et quelle valeur leur apporter ? Le titre que leur confère Bidlo vient en tout cas lever le doute sur l’attribution et la valeur de reconnaissance de dette, ainsi que sur la vie d’une œuvre qui ne saurait se limiter à une simple exécution première.

(8) Le changement en art est condition créative, l’Art ne saurait se satisfaire du retour du même. C’est ainsi que l’on rompt avec la tradition et épouse la Modernité. Ajoutons d’Arthur Rimbaud (« poète d’une civilisation non encore apparue » d’après René Char : « Il faut être absolument moderne. » Une Saison en Enfer, Rimbaud, Oeuvres, Paris, Classiques Garnier, 1960. p. 241. René Char, Recherche de la Base et du Sommet, Paris, Gallimard, 1965, p. 102.

![]() Bidlo is of all the appropriationists the one who most closely looks like a forger. His works are exact copies of the originals. In his work, we find ourselves facing a zero degree of invention. However, his works can be interpreted as a celebration of the disappearance of the notion of author. After the frantic race for novelty, for rupture, noted notably at the beginning of the 20th century in the Avant-gardes (8), with Bidlo, time seems to stand still. It’s a bit as if the search for the new, which had been one of the driving forces of Modernity, suddenly came up against the evidence of the exhaustion of possibilities in terms of artistic invention.

Bidlo is of all the appropriationists the one who most closely looks like a forger. His works are exact copies of the originals. In his work, we find ourselves facing a zero degree of invention. However, his works can be interpreted as a celebration of the disappearance of the notion of author. After the frantic race for novelty, for rupture, noted notably at the beginning of the 20th century in the Avant-gardes (8), with Bidlo, time seems to stand still. It’s a bit as if the search for the new, which had been one of the driving forces of Modernity, suddenly came up against the evidence of the exhaustion of possibilities in terms of artistic invention.

Bidlo, during reproductions, titles his works by placing a « not » in front of the artist’s name which it copies. The title appears here as an act of dismissal meaning that the forms belong to everyone and not only to the artists who signed them. The « not » followed by an author’s name induces the idea that the first author of the work cannot claim the full and entire authorship of the images and styles that Bidlo, or anyone else, put back in sight.

We can also understand what « not » questions regarding the status of the artist. Picasso, for example, did not invented Les Demoiselles d’Avignon ex nihilo as we understood in the introduction. He made use of his joint knowledge of primitive Iberian statuary and Congolese masks so as to integrate them into a relatively unified composition. Until recently, few artists, however, have agreed to acknowledge their due. However, a canvas is above all the result of everything that has been created previously, and from which the artist will create in turn.

By titling « Not Picasso » a work that very precisely looks exactly like a Picasso, Mike Bidlo in a way opens the work of art to the otherness that inhabits it; he invites the viewer to draw up an inventory of the loans through which the work was built up. We are here in an ontological questioning. Can we consider a work independently of the artist who created it? Does the work have a life independently from its creator? What artifacts precede the emergence, the creation of another and what value can be brought to them? The title that Bidlo gives them comes in any case to remove the doubt about the attribution and has value of acknowledgment of debt, as well as on the life of a work which cannot be limited to a simple first execution.

(8) Change in art is a creative condition, Art cannot be satisfied with the return of the same. This is how we break with tradition and embrace Modernity. Let us add from Arthur Rimbaud (« poet of a civilization that has not yet appeared » according to René Char: « One must be absolutely modern. » Une Saison en Enfer, Rimbaud, Oeuvres, Paris, Classiques Garnier, 1960. p. 241. René Char, Research of the Base and the Summit, Paris, Gallimard, 1965, p. 102.

© Not Pollock, 1980 – 1989

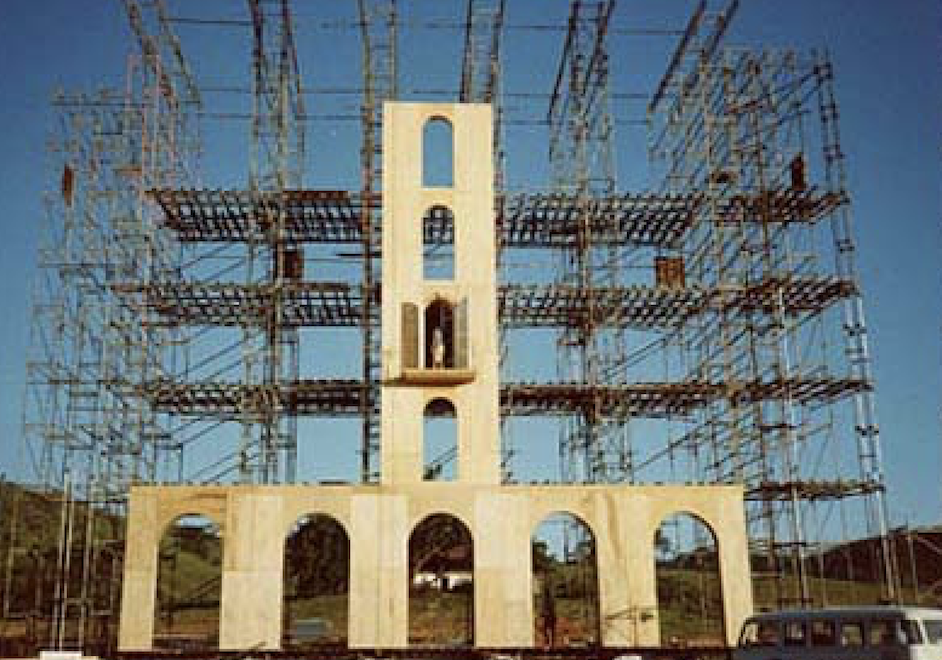

Arrêt sur une œuvre (DRIPPINGS de Pollocks) : Contrairement aux autres œuvres de Bidlo, les « Not Pollock » ne sont pas des copies traits pour traits. Il s’agit plutôt d’une sorte de remake improvisé. L’artiste a travaillé une année entière pour arriver à saisir le geste de Pollock, s’aidant des vidéos d’Hans Namuth. (9)

« Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. J’ai beaucoup pratiqué. J’ai traqué autant de Pollock réels qu’il était possible de trouver de façon à examiner de près comment ils avaient été réalisés. En essayant de reproduire la gestuelle de Pollock, j’ai découvert que sa ligne était une sorte de calligraphie cursive qui pouvait être apprise comme la méthode Palmer. Après un an d’essais et d’erreurs, j’ai appris à contrôler la viscosité, la disposition en couches successives et les différentes façons selon lesquelles la peinture frappe et est absorbée par la surface de la toile ». (10)

Il faut noter que Bidlo a dû négocier avec les réalités du XXème finissant. Les couleurs utilisées par Pollock ne sont plus commercialisées. Et il faut donc les imiter par d’autres moyens : « Etant donné que le Duco n’est plus commercialisé, j’ai dû avoir recours à une peinture à l’émail achetée à la quincaillerie et j’ai dû reconstituer de façon approximative la palette de chaque peinture de Pollock ». (11)

L’intérêt d’une réactivation des drippings (12) de Pollock se trame dans une relecture : au moment où Pollock a présenté ses premiers drippings, le style dominant en Amérique était une sorte de Cubisme Synthétique, (13) ou de surréalisme finissant. Ceux-ci formaient donc la toile de fond du champ énonciatif dans lequel devait intervenir Pollock. En marge des « énoncés » de Pollock, il y avait aussi l’expressionnisme abstrait naissant (Mark Rothko, Willem de Kooning, etc.) Lorsque Bidlo réactive les œuvres de Pollock, le champ énonciatif a totalement changé.

C’est cette fois le néo-expressionnisme de Schnabel (14) qui est dominant. Dans l’intervalle de temps séparant Pollock de Bidlo, il y a eu le Pop Art, le Minimalisme, l’Art Conceptuel et ceux-ci viennent interférer avec la lecture que l’on peut faire du dripping. Force est donc de faire de « Not Pollock » une lecture contextuelle : on peut voir en lui une critique du Néo-Expressionnisme de Schnabel qui resservait à cette époque les poncifs de l’expressionnisme.

Alors que le Pollock original était une apologie de la créativité libéré de toutes entraves formelles européennes, l’œuvre de Bidlo semble tourner en dérision la spontanéité expressionniste en la répétant. Une même forme peut donc véhiculer des sens totalement opposées dès lors qu’elle est remise en scène à des moments différents de l’histoire. La difficulté avec ce type de travail et, partant, ce qui fait son intérêt et ses limites, tient au contraste théorique entre ce que le discours appropriationniste définit comme critique en pratique des notions d’auteur et d’originalité (comme garanties traditionnelles de la valeur marchande et symbolique des œuvres).

Et l’évidence du statut allégorique de leurs œuvres, comme l’a démontré en 1980 Craig Owens: « Les manipulations auxquelles ces artistes soumettent ces images visent à les vider de leur résonance, de leur signification, du sens qu’elles revendiquent de façon autoritaire (…) Si sa pratique résulte d’un vide dans le champ des possibles de la création, d’une certaine manière elle les vide aussi de leur aura, et de leur signification première. (15) Voir peut être de leur intérêt même ?

Alors, crise de l’aura? Oui, si cette notion définit et est définie par le caractère unique, authentique et original, reconnu dans la matérialité et le mode d’exposition spécifiques à une œuvre d’art, ce qui n’est plus le cas dans sa reproduction dégradée et/ou redimensionnée et ré-encadrée. Non, car dans le même temps l’œuvre originale existe toujours matériellement quelque part et n’est pas en soi dégradée, à moins qu’on ne réduise son existence et son éventuelle portée à toutes ses reproductions- dégradations et à tous ses usages. Ce serait donc uniquement sur le plan de l’image que l’affaire se jouerait ?

(9) https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo

(10) « Mike Bidlo talks to Robert Rosenblum », Artforum International, vol.XLI, n°8, avril 2003.

(11) Ibid.

(12) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dripping/26815

(13) Le cubisme synthétique se caractérise par une plus grande utilisation de la couleur mais aussi l’ajout de divers collages, papiers, objets, dépassant le stricte cadre du bidimensionnel.

(14) Peu connu en France, pour aller plus loin : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cj6eLg

(15) Craig Owens, « The Allegorical Impulse : Towards a Theory of Postmodernism », October, n°12, printemps 1980.

![]() Stop on a work (DRIPPINGS by Pollocks): Unlike the other works by Bidlo, « Not Pollock » are not line copies for lines. It’s more like an improvised remake. The artist worked an entire year to capture Pollock’s gesture with Hans Namuth videos. (9)

Stop on a work (DRIPPINGS by Pollocks): Unlike the other works by Bidlo, « Not Pollock » are not line copies for lines. It’s more like an improvised remake. The artist worked an entire year to capture Pollock’s gesture with Hans Namuth videos. (9)

« It is not as simple as it seems. I have practiced a lot. I have tracked down as many real Pollocks as I could find so as to take a close look at how they were made. Trying to reproduce Pollock’s gestures, I discovered that his line was a kind of cursive calligraphy that could be learned like the Palmer method. After a year of trial and error, I learned to control the viscosity, the arrangement in successive layers and the different ways in which the paint strikes and is absorbed by the surface of the canvas. » (10)

It should be noted that the artist had to negotiate with the realities of the late twentieth century. The colors used by Pollock are no longer sold. And so you have to imitate them in other ways: « Since the Duco is no longer sold, I had to use an enamel paint purchased from the hardware store and I had to roughly reconstruct the palette of each Pollock paint. » (11)

The interest of a reactivation of Pollock drippings (12) is woven into a re-reading: at the time when Pollock presented his first drippings, the dominant style in America was a kind of Synthetic Cubism, (13) or ending surrealism. These therefore formed the backdrop for the enunciative field in which Pollock was to intervene. In addition to Pollock’s statements, there was also emerging abstract expressionism (Mark Rothko, Willem de Kooning, etc.) When Bidlo reactivates Pollock’s works, the enunciative field has completely changed.

In this time it was Schnabel’s neo-expressionism (14) that was dominant. In the time between Pollock and Bidlo, there has been Pop Art, Minimalism, Conceptual Art and these interfere with the reading that can be done with dripping. It’s therefore necessary to make « Not Pollock » a contextual reading: we can see in it a critique of Schnabel’s Neo-Expressionism which at that time remade clichés of expressionism.

While the original Pollock was an apology for creativity freed from all formal European shackles, Bidlo’s work seems to mock expressionist spontaneity by repeating it. The same form can therefore convey completely opposite meanings as soon as it is re-staged at different times in history. The difficulty with this type of work and, therefore, what makes it interesting and its limits, is due to the theoretical contrast between what, for example, the appropriationist discourse defines as critical in practice of the notions of author and originality (as traditional guarantees of the market and symbolic value of the works).

And the evidence of the allegorical status of their works, as demonstrated in 1980 by Craig Owens: « Manipulations to which these artists submit these images aim to empty them of their resonance, of their meaning, the meaning they claim in an authoritarian way (…) If its practice results from a void in the field of creation possibilities, in a certain way it also empties them of their aura, and of their primary meaning. » (15) Maybe from their own interest too ?

So, is it an aura crisis? Yes, if this notion defines and is defined by the unique, authentic and original character, recognized in the materiality and the mode of exposure specific to a work of art, which is no longer the case in its degraded reproduction and / or resized and re-framed. No, because at the same time the original work still exists materially somewhere and is not in itself degraded, unless we reduce its existence and its possible scope to all its reproductions-degradations and to all its uses. It would therefore be only in terms of image that the case would play out ?

(9) https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo

(10) « Mike Bidlo talks to Robert Rosenblum », Artforum International, vol.XLI, n°8, avril 2003.

(11) Ibid.

(12) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dripping/26815

- © Untitled (not Pollock),1983

Galerie

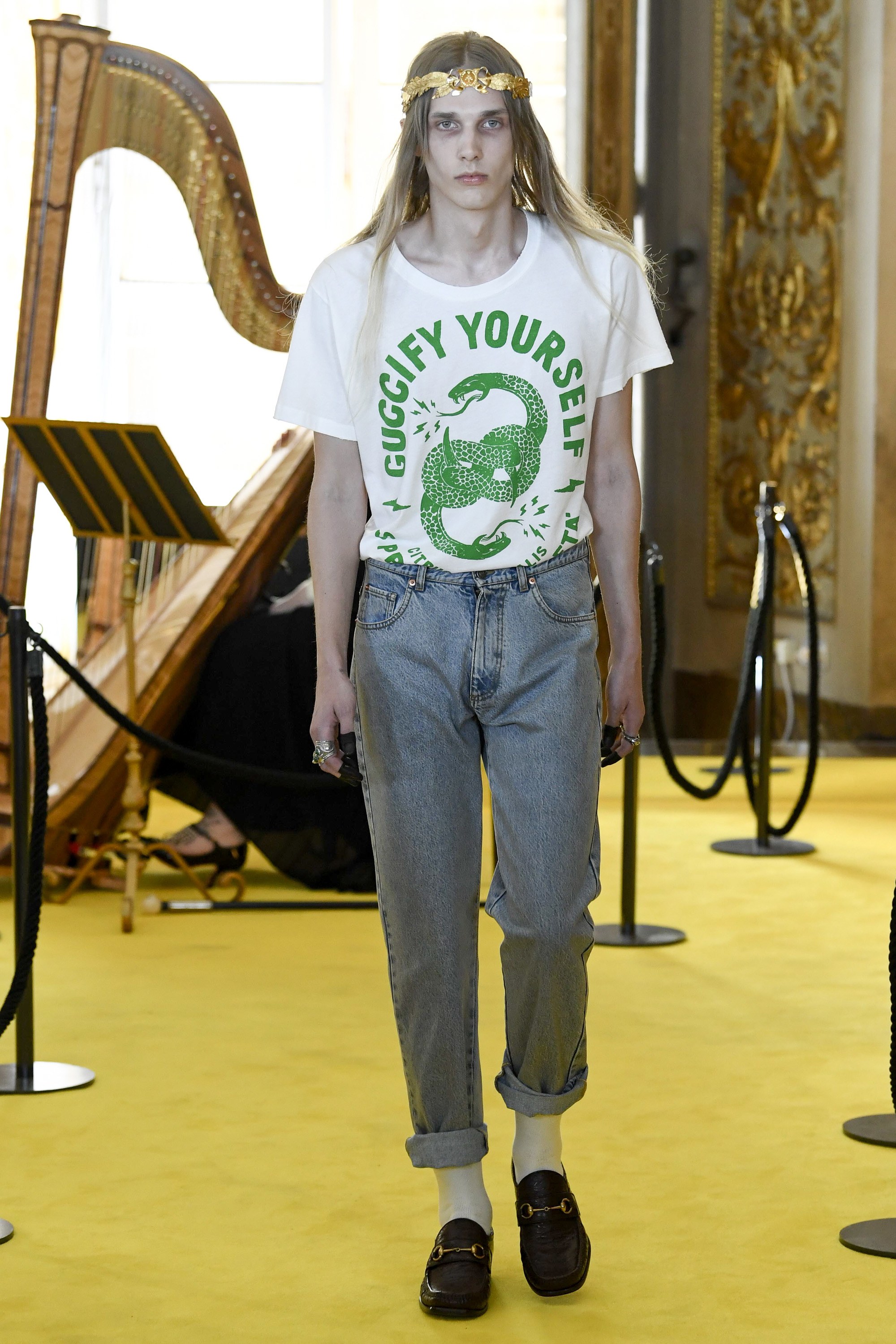

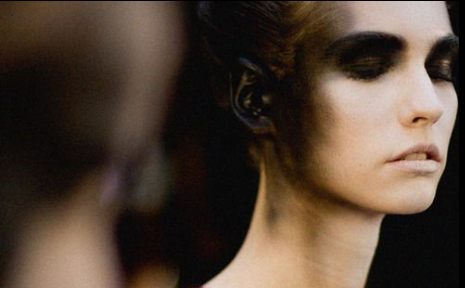

© Alessandro Lucioni/Gorunway.com /AP /SIPA /Ines Manaï /AsiaTypek /Morgan O’Donovan /WWDImaxtree /Dior

Pour le printemps/ été 2020, Maria Grazia Chiuri a choisi d’honorer la soeur de Christian Dior, très peu connue du grand public, Catherine, à qui il avait d’ailleurs dédié la création de son parfum iconique « Miss Dior ». Le tout accompagné en musique par la bande originale The Tree of Life d’Alexandre Desplat et Across the Universe des Beatles.

Féministe et engagée dans la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale (Catherine Dior est arrêtée par la Gestapo et torturée en 1944 ; refusant de parler, elle est déportée au camp de Drancy puis à Ravensbrück. Elle est finalement libérée à Dresde, en 1945 (1)), elle n’en demeure pas moins attachée à sa féminité et à des occupations typiquement genrée. Sa passion ? Le jardinage. Un hobbie que l’on retrouve dans une des pièces majeures du vestiaire de la Maison, la jupe tulipe. Et un goût pour les fleurs décliné en une collection entière aux embruns de cottage.

Cette atmosphère très jardinière on la retrouve dans chaque silhouette mais aussi dans le décor voulu par la designer.e soit : des feuillages, dans une pépinière botanique, de la toile de Jouy, du raphia, des fleurs séchées en broderies ou en teintures, du bois, des treillis de jardin, ect. De petits fanions de papiers ont été disposés sur les arbres plantant le décor où on peut lire « planting for future », planter pour le futur. Ou une aspiration à inscrire l’héritage de Maison dans les préoccupations plus contemporaines.

Le principal élément de cette collection c’est la toile de Jouy, matériau signifiant chez Christian Dior, qui semble trouver ici toute sa cohérence ; tantôt à rayures, tantôt à carreaux, elle est la matière principale des costumes présentés. La femme Dior est une femme-fleur habillée de robes en mousseline brodées de feuilles et de fleurs, agrémentées de minuscules perles et portées avec des colliers en bois. Le sac Dior a également été retravaillé avec des motifs de feuilles. Les chapeaux sont en paille, les perforations sur certains vêtements représentent des nids abeilles, espèces en voie de disparition.

Les cardigans de cachemire sont « tachés » de couleurs végétales – selon la technique d’une artisane italienne qui applique les pétales sur le tissu humide avant de les retirer et d’y contempler leur empreinte. Pour cette collection Maria Grazia Chuiri a collaboré avec les équipes du Grand Herbier du Musée d’Histoire Naturelle de Paris et y a puisé les motifs de sa collection.

« Seule la nature et la diversité peuvent nous libérer. Il me semblait indispensable d’inscrire notre héritage au cœur des enjeux actuels. Les fleurs et les plantes ne sont pas simplement des ornements décoratifs, ils sont l’essence de notre environnement. Nous avons le devoir d’en prendre soin, aujourd’hui plus que jamais » (2), explique-t-elle aux journalistes en coulisses.

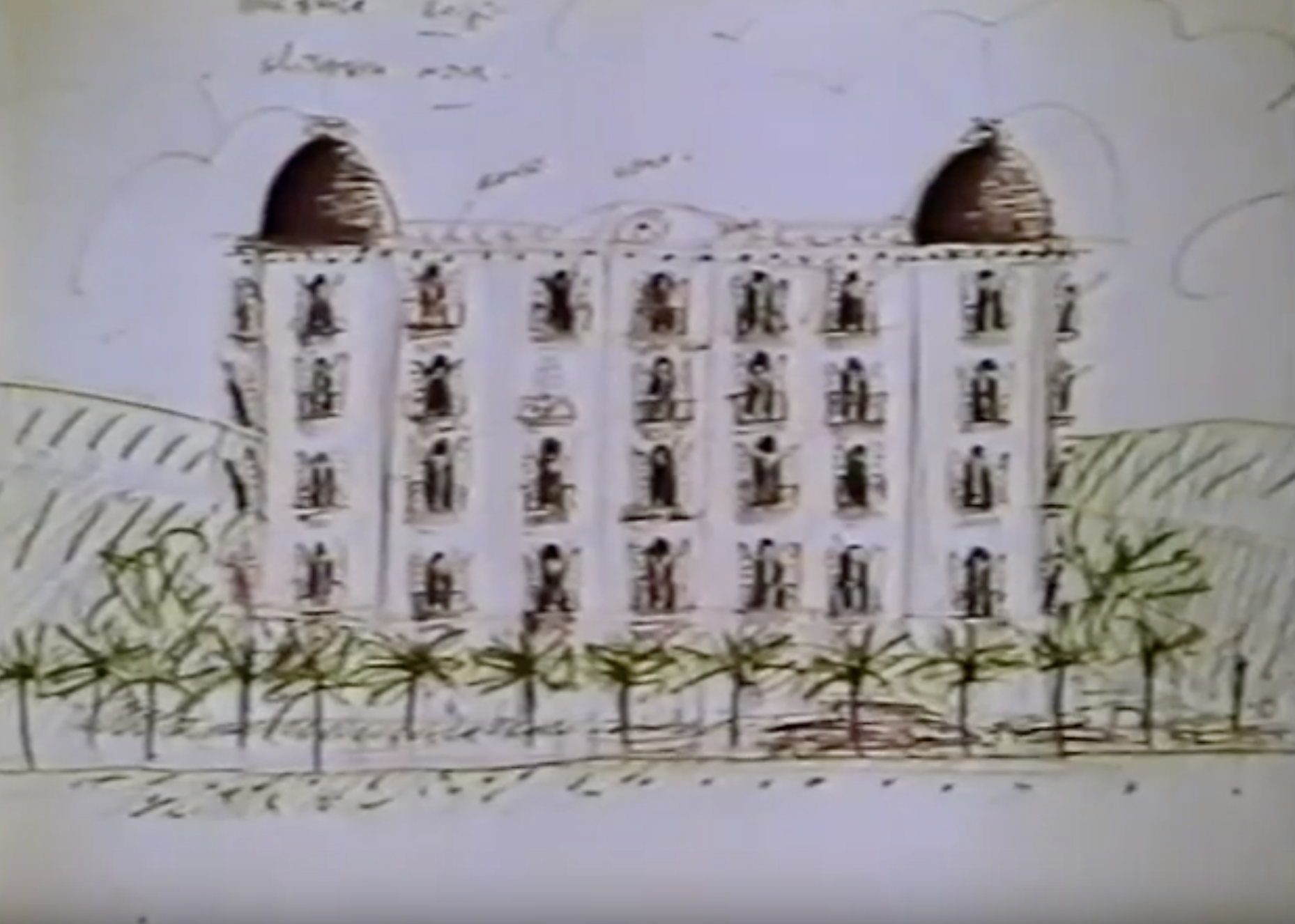

Quid de ces motifs tye and dye ? La designer fait ici référence à Monte Verità (3), une communauté située en Suisse, composées d’artistes et de penseurs (surtout des utopistes) qui au début du XXème siècle souhaitait vivre en harmonie avec la Nature.

Dans cette mouvance, MGC (4) a choisi de réutiliser des vestes déjà vues dans des saisons précédentes, à l’instar de la veste bar, des robes patineuses en pied de coq, des jupons de tulle, ou encore du Saddle (5). Des silhouettes très féminines et bucoliques en somme revisitées : « Nous voulons proposer des créations qui ne se démodent pas au bout d’une saison et, à travers les défilés, nous montrons aux clientes comment les mixer pour les réactualiser. C’est aussi ça, la durabilité Dior. » (6)

Un défilé qui veut porter haut les valeurs de l’écologie avec la création d’un arboretum de 164 arbres de plusieurs espèces différentes sur la pelouse de l’hippodrome de Longchamp, où chaque arbre, choisi par le collectif Coloco (7) – composé d’urbanistes et de paysagistes – sera replanté en Ile-de-France. La Nature est bien au coeur de ce défilé et plus largement au coeur de la profession où chacun se targue de recycler ses matériaux, de créer des vêtements durables, d’avoir une empreinte carbone faible, ou encore d’avoir signé le Fashion Pact (8). Peut être l’aube d’une façon toute autre d’envisager l’industrie textile, une des industries les plus polluantes au monde. (9)

(1) https://www.liberation.fr/culture/livres/miss-dior-dame-soeur-de-christian-20211027_X4Q3WDP34VFQ7PP4E4O7GWBO5I/

(2) https://www.marieclaire.fr/defiles-printemps-ete-2020-dans-le-jardin-inclusif-de-dior,1324772.asp

(3) Pour aller plus loin : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/monte-verita-une-reforme-de-la-vie-sur-la-montagne-3295822

(4) Maria Grazia Chiuri

(5) Créé par John Galliano en 1999 pour sa collection Christian Dior prêt-à-porter printemps-été 2001, inspiré par l’univers équestre (on reconnait aisément la forme de selle de cheval que le sac adopte).

(6) https://madame.lefigaro.fr/style/fashion-week-paris-defile-dior-la-croisade-green-des-femmes-250919-167185

(7) Pour aller plus loin : https://www.coloco.org/

(8) https://www.thefashionpact.org/?lang=fr

(9) La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde, derrière notamment l’industrie pétrolière et l’élevage intensif. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/01/co2-eau-microplastique-la-mode-est-l-une-des-industries-les-plus-polluantes-du-monde_5505091_4355770.html

![]() For spring/ summer 2020, Maria Grazia Chiuri chose to honor Christian Dior’s sister, little known to the general public, Catherine, to whom he dedicated the creation of her iconic perfume « Miss Dior ». All accompanied in music by the soundtrack The Tree of Life by Alexandre Desplat and Across the Universe by The Beatles.

For spring/ summer 2020, Maria Grazia Chiuri chose to honor Christian Dior’s sister, little known to the general public, Catherine, to whom he dedicated the creation of her iconic perfume « Miss Dior ». All accompanied in music by the soundtrack The Tree of Life by Alexandre Desplat and Across the Universe by The Beatles.

Feminist and engaged in the Resistance during the Second World War (Catherine Dior was arrested by the Gestapo and tortured in 1944; refusing to speak, she was deported to the Drancy camp then to Ravensbrück. She was finally released in Dresden, in 1945), she is nonetheless feminine. Her passion ? Gardening. A hobby that we find in one of the major pieces of the House’s wardrobe, the tulip skirt.

This very garden-like atmosphere is found in the collection but also in the decor desired by the designer.e too: foliage, in a botanical garden, Jouy canvas, raffia, dried flowers in embroidery or dyeing, some wood, garden trellis, ect. Small flags of paper were placed on the trees setting the scene where we can read « planting for future ».

The main element of this collection is the Jouy canvas, a material dear to the House of Dior, which seems to find its consistency here; sometimes striped, sometimes checkered, it is the main material of the costumes presented. The Dior woman is a flower woman dressed in chiffon dresses embroidered with leaves and flowers, embellished with tiny pearls and worn with wooden necklaces. The Dior bag has also been reworked with leaf patterns. The hats are made of straw, the perforations on certain garments represent honeycombs, an endangered species whose fate is crucial for the circle of life.

Cashmere cardigans are « stained » in plant colors – the technique of an Italian craftswoman who applies the petals to the damp fabric before removing them and gazing at their imprint. Maria Grazia Chiuiri collaborated with the teams of the Grand Herbier of the Museum of Natural History in Paris to draw patterns for her collection.

“Only nature and diversity can set us free. It seemed essential to put our heritage at the heart of today’s challenges. Flowers and plants are not just decorative ornaments, they are the essence of our environment. We have a duty to take care of it, today more than ever” says MGC.

What about these tie and dye patterns? The designer was referring to Monte Verità, a community located in Switzerland, composed of artists and thinkers (especially utopians) who at the beginning of the 20th century wanted to live in harmony with nature far away from cities.

In this movement, Maria has chosen to reuse jackets already seen in previous seasons, like the bar jacket, the skater dresses at the foot of the rooster, the petticoat in tulle, the Saddle very feminine and bucolic silhouettes revisited: “We want to offer creations that do not go out of fashion after a season and, through the fashion shows, we show customers how to mix them to update them. This is also Dior durability.”

Critiques

© Photo issue du défilé de Junkai Huang, étudiant au Fashion Institute Museum. Février 2020. Source: Bennett Raglin / Getty

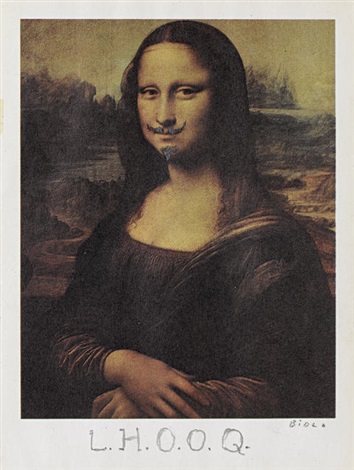

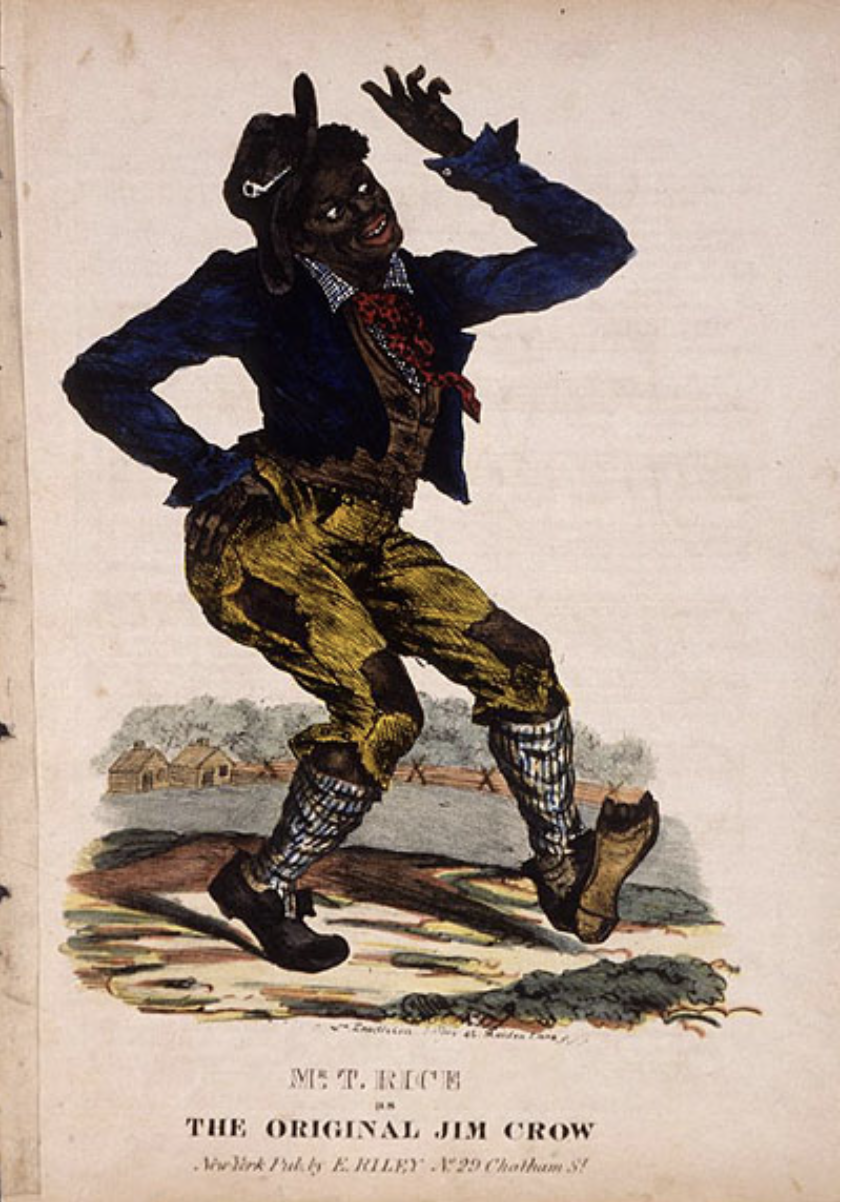

Le Blackface aujourd’hui, c’est une pratique jugée raciste qui consiste à se grimer en Noir, notamment lors d’un Carnaval. À l’origine, soit dès le XVIIIème siècle, le blackface c’étaient des hommes Noirs qui caricaturaient habilement les hommes Blancs lors de comédies où les spectateurs étaient à la fois blancs et noirs, mais majoritairement blancs. Ces derniers d’ailleurs ne connaissaient pas exactement le sens caché de ces parodies, puisque ces hommes noirs divertissant leurs maitres a priori à leurs propres dépends, caricaturaient en fait le comportement de leurs oppresseurs. Plus tard, des hommes blancs se sont mis à caricaturer les hommes noirs ; un des plus connu d’entre eux se nommait Thomas D. Rice et performait dans ce qu’on appelait alors des minstrel show, soit des spectacles américains où jouaient des acteurs blancs se noircissant le visage (blackface).

![]() Blackface today is a deemed racist practice which consists of making up in black, especially during a Carnival. Originally, in the 18th century, the blackface were black men who skillfully caricatured white men in comedies where the spectators were both white and black, but mostly white. The latter, moreover, did not know exactly the hidden meaning of these parodies, since these black men entertaining their masters a priori at their own expense, in fact caricatured the behavior of their oppressors. Later, white men began to caricature black men; one of the best known of them was named Thomas D. Rice and performed in what was then called minstrel shows, American shows in which white actors blackened their faces played (blackface).

Blackface today is a deemed racist practice which consists of making up in black, especially during a Carnival. Originally, in the 18th century, the blackface were black men who skillfully caricatured white men in comedies where the spectators were both white and black, but mostly white. The latter, moreover, did not know exactly the hidden meaning of these parodies, since these black men entertaining their masters a priori at their own expense, in fact caricatured the behavior of their oppressors. Later, white men began to caricature black men; one of the best known of them was named Thomas D. Rice and performed in what was then called minstrel shows, American shows in which white actors blackened their faces played (blackface).

© Getty image

© Personnage Jim Crow de Thomas D. Rice.— Institute for Advanced Technology in the Humanities at the University of Virginia

Après la Guerre de Sécession, les Noirs eux-mêmes reprendront ce genre de la comédie. Les hommes Noirs de ces spectacles apparaissaient généralement comme comme des gens stupides, superstitieux, mais joyeux et doués pour la danse et la musique. Préconçus encore dans notre inconscient collectif jusqu’à il y a peu, dans cette idée que les Noirs avaient « le rythme dans la peau ». Un exemple parmi tant d’autres, Thomas D. Rice, lorsqu’il se grimait, empruntait le nom de Jim Crow, dès 1828. Il avait été inspiré par la musique et la danse d’un homme noir handicapé qu’il avait rencontré à Cincinnati, dans l’Ohio, qui s’appelait alors Jim Cuff ou Jim Crow. La chanson du spectacle intitulée Jump Jim Crow fut un très grand succès si bien que Thomas Rice en fit une tournée dans tous les Etats-Unis.

![]() After the Civil War, blacks themselves will resume this genre of comedy. Black men in these shows generally appeared to be stupid, superstitious, but cheerful people who were good at dancing and music. Pre-conceived in our collective unconscious until recently, with the idea that black people had « rhythm in their skin ». One example among many, Thomas D. Rice, when he made up, borrowed the name Jim Crow, in 1828. He had been inspired by the music and the dance of a handicapped black man whom he had met in Cincinnati, Ohio, which was then called Jim Cuff or Jim Crow. The song in the show called Jump Jim Crow was a huge success, so much so that Thomas Rice toured it throughout the United States.

After the Civil War, blacks themselves will resume this genre of comedy. Black men in these shows generally appeared to be stupid, superstitious, but cheerful people who were good at dancing and music. Pre-conceived in our collective unconscious until recently, with the idea that black people had « rhythm in their skin ». One example among many, Thomas D. Rice, when he made up, borrowed the name Jim Crow, in 1828. He had been inspired by the music and the dance of a handicapped black man whom he had met in Cincinnati, Ohio, which was then called Jim Cuff or Jim Crow. The song in the show called Jump Jim Crow was a huge success, so much so that Thomas Rice toured it throughout the United States.

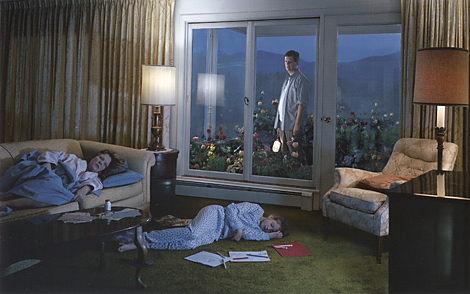

Revenons-en à aujourd’hui : La semaine dernière, le 7 février, un étudiant du nom de Junkai Huang a présenté sa collection de fin d’année en vue de l’obtention de son diplôme, au Fashion Institute of Technology, ces pendant la fashion week de New-York. Sa collection était accessoirisée de très larges oreilles blanches ou noires de part et d’autre du visage des mannequins, de bouche exubérante à l’instar des caricatures des bouches d’hommes et / ou femmes noires, et des sourcils très touffus rappelant ceux des singes. Le point de départ de sa collection ? Une volonté de mettre en avant les traits parmi les plus laids du corps humain.

![]() Getting back to today: Last week, February 7, a student named Junkai Huang presented his graduation collection for graduation at the Fashion Institute of Technology during New York fashion week. His collection was accessorized with very large white or black ears on either side of the models’ faces, exuberant mouths like caricatures of the mouths of black men and / or women, and very bushy eyebrows reminiscent of those of monkeys. The starting point for his collection? A desire to highlight some of the ugliest features of the human body.

Getting back to today: Last week, February 7, a student named Junkai Huang presented his graduation collection for graduation at the Fashion Institute of Technology during New York fashion week. His collection was accessorized with very large white or black ears on either side of the models’ faces, exuberant mouths like caricatures of the mouths of black men and / or women, and very bushy eyebrows reminiscent of those of monkeys. The starting point for his collection? A desire to highlight some of the ugliest features of the human body.

« Les accessoires utilisés pendant le spectacle étaient destinés à refléter les caractéristiques de mon corps et à percevoir leurs proportions élargies, qui devraient être célébrées et embrassées », a déclaré Junkai Huang.

Sur la photo Junkai Huang © Junkai Huang

L’intention ne présentait pas de velléités racistes, selon Junkai Huang ; pourtant une mannequin, Amy Lefevre (portant ci-dessous une tenue orange et blanche) a refusé de porter ces oripeaux qu’elle a jugé, déjà, raciste. Il faut dire que le jeune designer en herbe les avait non pas fabriqué mais acheté sur Amazon en dernière minute, dans la catégorie « oreilles de singes » & autres. Après le tollé général, la Présidente du FIT, Joyce Brown, décrivait la situation ainsi : « Actuellement, il ne semble pas que l’intention originale de la conception, de l’utilisation d’accessoires ou de la direction créative du show était de faire une allusion raciale. Cependant, il est désormais évident que cela a été le résultat », a-t-elle poursuivi. « Pour cela, nous nous excusons auprès de ceux qui ont participé au show, aux étudiants et à quiconque qui aurait été offensé par ce qu’ils ont vu. »

![]() “The accessories used during the show were intended to be reflections of my own body features and perceptions of their enlarged proportions, which should be celebrated and embraced,” Junkai Huang said.

“The accessories used during the show were intended to be reflections of my own body features and perceptions of their enlarged proportions, which should be celebrated and embraced,” Junkai Huang said.

On the picture Junkai Huang © Junkai Huang

The intention was not racist, according to Junkai Huang; yet a model, Amy Lefevre (wearing an orange and white outfit below) refused to wear these clothes that she already considered racist. It must be said that the young aspiring designer had not manufactured them but bought them on Amazon at the last minute, in the category « monkey ears » & others. After the outcry, FIT President Joyce Brown described the situation as follows: « Currently, it does not seem that the original intention of the design, the use of accessories or the creative direction of the show was to make a racial allusion. However, it is now evident that this was the result, ”she continued. “For this, we apologize to those who participated in the show, to the students and to anyone who might have been offended by what they saw. »

Alors, que penser ? Etait-ce réellement raciste, considéré que le blackface est autant une moquerie de très mauvais goût sur les hommes noirs que sur les hommes blancs, bien que ces derniers l’aient ignorés ? La mode doit-elle accepter les injonctions de la doxa et les jugements moraux sur ses artefacts ? L’étudiant designer était-il sincère dans sa non intention de paraître raciste ?

Réponse : le scandale des blackfaces à travers le monde date d’il y a peu, cet étudiant n’a pu l’ignorer ou passer à côté. Et si tel a été le cas, travailler dans un domaine où la culture est en jeu n’autorise pas à l’ignorance de ce genre d’enjeux.

Ensuite, les blackfaces ayant pu viser hommes blancs ou noirs, il demeure que ceux qui ont eu à en souffrir ont été ces hommes noirs, ces esclaves afro-américains. Les artifices utilisés par l’étudiant sont bien ceux qui servent à comparer les populations noires à des singes (…)

Ce à quoi on peut ajouter que la mode répond aux injonctions sociétales, et si elle fait et a fait longtemps scandale dans l’histoire, ce genre de scandale raciste est encadré par la loi dans nombre de pays du monde – dont la France. Donc si ce n’est pas légal cela n’a pas lieu d’être.

Enfin et pour en revenir à Junkai Huang, son idée de départ de créer une mode « moche » apparait comme étant très intéressante à de multiples niveaux, mais son exécution a été définitivement ratée. Sans compter que plus personne ne s’intéresse à ses vêtements, et que son message originel est devenu maintenant illisible, inaudible. Il demeure qu’il aura fait la Une pendant plusieurs jours et comme on dit souvent « Bad press is still press ». Mais pas sure qu’il se remette de celle-ci ; soyons indulgent, il n’est encore qu’un étudiant fraichement diplômé. Reste que si la communauté internationale s’émeut du travail raté d’un étudiant, c’est que l’atmosphère reste très fébrile quant à ces problématiques…

![]() So, what to think? Was it really racist, considering that blackface is as much a mockery of very bad taste on black men as on white men, although the latter have ignored it? Should fashion accept the injunctions of the doxa and the moral judgments on its artefacts? Was the student designer sincere in his non intention to appear racist?

So, what to think? Was it really racist, considering that blackface is as much a mockery of very bad taste on black men as on white men, although the latter have ignored it? Should fashion accept the injunctions of the doxa and the moral judgments on its artefacts? Was the student designer sincere in his non intention to appear racist?

Answer: the scandal of black faces around the world dates from a short time ago, this student could not ignore it or miss it. And if that has been the case, working in an area where culture is at stake does not allow ignorance of these kinds of issues.

Then, the blackfaces having been able to target white or black men, it remains that those who had to suffer from it were these black men, these African-American slaves. The devices used by the student are those used to compare black populations to monkeys (…)

To which we can add that fashion responds to societal injunctions, and if it has been and has been a scandal for a long time in history, this kind of racist scandal is regulated by law in many countries of the world – including France. So if it is not legal it does not have to be.

Finally and coming back to Junkai Huang, his initial idea of creating a « ugly » fashion appears to be very interesting on multiple levels, but its execution was definitively failed. Not to mention that nobody is interested in his clothes anymore, and that his original message has now become illegible, inaudible. The fact remains that he made headlines for several days and as we often say « Bad press is still press ». But not sure he is recovering from it; let us be indulgent, he is still only a freshly graduated student. The fact remains that if the international community is moved by the failed work of a student, it is because the atmosphere remains very feverish regarding these issues …

Critiques

Image : Tim Mitchell, Clothing Recycled, 2005, © Tim Mitchell | www.timmitchell.co.uk

La mode est la seconde industrie la plus polluante au monde, derrières l’industrie pétrolière. Cette affirmation on l’a doit à une étude publiée en 2016 par une équipe de chercheurs membres du Danish Fashion Institute[1]. Certains chiffres apparaissent en effet alarmants : d’après l’ONG Greenpeace, la production d’un tee-shirt demande en moyenne 2700 litres d’eau et 7000 litres pour un jeans classique quand un humain en boit environ 1000 litres par an.

Or, des vêtements, il s’en vend plusieurs milliards chaque année, puisque la production de textiles a explosé ces dernières décennies dans ce que l’on a qualifié de Fast Fashion[2], terme apparu au début des années 2000. Ce phénomène de la fast fashion apparait dès les années 1980 dans une période où la sécurité alimentaire[3] est enfin assurée et où les famines sont souvent le fruit de conflits politiques plus que d’un manque réel de nourriture. Techniquement, au regard de la production mondiale, nous sommes dès les années 1980 en mesure de nourrir la population entière – bien que cela n’empêche pas des inégalités de perdurer.

Sur ce même modèle de la production alimentaire à grande échelle et moindres coûts, les industriels du textile vont inonder les marchés européens et occidentaux de plusieurs collections de vêtements par saison et sans marques ostentatoires, à des prix défiants toute concurrence. Zara, marque appartenant au groupe Inditex, produit plus de 12 000 vêtements différents chaque année[4], et ce groupe – comme celui de h&m ou encore Asos – vaut désormais autant que les grands groupes du luxe traditionnel.

L’idée est alors de se renouveler plusieurs fois par an pour susciter le désir et donc l’achat plusieurs fois par mois. Ainsi, on fabrique vite, quitte à ce que toutes les coutures ne soient pas réalisées ou au mieux mal réalisées. On fabrique en qualité moindre, en utilisant des jerseys, popeline de coton ou du satin de polyester obligeant le consommateur à racheter les mêmes produits qui s’usent au bout de quelques utilisations. On fabrique beaucoup, voire beaucoup trop, car plus on fabrique plus le prix baisse. On fabrique à moindres coûts, dans des pays où la main d’œuvre est peu chère et où main d’œuvre peu chère rime avec conditions de travail esclavagistes.

Et pourtant c’est bien de cette même fast fashion qu’émanent les premières actions pour une mode responsable à grande échelle. Mais une mode responsable est-elle réellement possible ? N’est-ce pas qu’un effet de mode, un biais marketing ? Quel avenir pour l’industrie du textile dans le monde à terme ? Allons-nous pouvoir continuer à produire autant ? Qu’est-ce que cette question du désir, de l’achat compulsif dit-il de notre civilisation ? Est-il conciliable avec les nouveaux enjeux environnementaux amenés par l’éthique environnementale propre au XXème siècle et si oui comment ?

De cet antagonisme de départ, entre désir d’avoir plus et nécessité de produire mieux, nous allons tâcher de faire le point sur les menaces que l’industrie du textile fait peser sur les sociétés humaines ; il s’agira ensuite de faire le constat de ce qui a été fait en la matière pour réduire les effets néfastes pour l’homme de ces modes de consommation, sans omettre une analyse critique, qui nous permettra de nous prononcer sur la viabilité de ces actions. Enfin, il s’agira de mettre en perspectives ce qu’on a pu recueillir d’informations pour envisager le futur de cette industrie, entre principe de responsabilité propre à Jonas et désir baudelairien de renouvellement insatiable.

Si la crise de l’environnement, ce cri d’alarme de quelques scientifiques puis sa prise de conscience par l’opinion publique internationale par l’usage récurent des termes de Global warming a déjà quarante ans, son lien de cause à effet avec l’industrie du textile est encore aujourd’hui sous-évalué et méconnu. En effet, généralement les grandes catastrophes environnementales sont celles des naufrages de pétroliers ou des continents de plastiques s’étendant sur les mers et générant des images marquant l’esprit collectif comme des atteintes à la nature de mains d’humains.

En effet, cet « environnement » cette nature à proprement parler, a toujours inspiré la mode. L’opinion, la doxa, a encore du mal à associer l’industrie du textile, à une atteinte directe portée à la nature. Pour preuve, le défilé Dior automne-hiver 2013-2014 s’étant tenu à Paris, le 2 juillet 2012, a nécessité pas moins d’un million de fleurs marquant les esprits d’images se rapportant davantage au merveilleux qu’au désastreux ; quant au dernier défilé Chanel au Grand Palais, il s’est tenu dans un décor de forêt recomposée avec véritables chênes, feuilles mortes et mousses de sous-bois évoquant alors le parfum d’une forêt en automne et toute sa mélancolie poétique et non la disparition des insectes due à l’utilisation de pesticides toujours plus dévastateurs pour la faune comme la flore avec le non moins célèbres exemple du roundup[5].

[1] http://source.ethicalfashionforum.com/assets-uploaded/documents/The_Future_of_Fashion_-_In_Facts_Figures___The_Ethical_Fashion_Source_(20150109).pdf

[2] Muran, Lisa. « Profile of H&M: A Pioneer of Fast Fashion. » Textile Outlook International (July 2007): 11-36. Textile Technology Index. EBSCO.

[3] Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, S’entendre sur la terminologie, CSA, 39e session, 15-20 octobre 2012, 17 p

[4] Lucy Siegle, To Die For. Fourth Estate, HarperCollins, 2010.

[5] Commercialisé depuis 1975, cet herbicide américain fut un des plus populaires dans les années 1990 et le plus vendu au monde. Bien que la commission européenne ait tenté d’en interdire la vente en 2016 suite à des études prouvant sa toxicité pour l’humain comme pour les autres vivants (nature), celle-ci n’a pas pu être ratifiée manque de voix suffisantes, possiblement due au lobby du groupe Monsanto. « Le désherbant le plus vendu au monde mis en accusation », Le Monde.fr, 9 janvier 2009

![]() Fast fashion, obsolescence and upcycling:

Fast fashion, obsolescence and upcycling:

sustainable fashion is it possible?

Fashion is the second most polluting industry in the world, behind the oil industry. This statement is due to a study published in 2016 by a team of researchers members of the Danish Fashion Institute [1]. Some figures are indeed alarming: according to the NGO Greenpeace, the production of a t-shirt requires an average of 2700 liters of water and 7000 liters for a classic jeans when a human drinks about 1000 liters per year.

However, clothing, it sells several billion every year, since the production of textiles has exploded in recent decades in what has been described as Fast Fashion [2], a term that appeared in the early 2000s. fast fashion appeared in the 1980s at a time when food security [3] was finally assured and famines were often the result of political conflicts rather than a real lack of food. Technically, in terms of world production, we are able to feed the entire population since the 1980s – although this does not prevent inequalities from continuing.

On the same model of large scale food production and lower costs, textile manufacturers will flood the European and Western markets with several clothing collections by season and without ostentatious brands, at unbeatable prices. Zara, a brand owned by the Inditex Group, produces more than 12,000 different garments each year [4], and this group – like that of h & m or Asos – is now worth as much as the big groups of traditional luxury.

The idea is then to renew several times a year to arouse desire and therefore purchase several times a month. Thus, one manufactures quickly, even if all the seams are not realized or at best poorly realized. It is manufactured in lower quality, using jerseys, cotton poplin or polyester satin forcing the consumer to buy the same products that wear after a few uses. We manufacture a lot, if not much, because the more we manufacture the lower the price. It is cheaper to manufacture in countries where labor is cheap and where cheap labor rhymes with slavery conditions.

And yet it is this same fast fashion that emanate the first actions for responsible fashion on a large scale. But is responsible fashion really possible? Is not that a fad, a marketing bias? What future for the textile industry in the world eventually? Will we be able to continue producing as much? What does this question of desire, compulsive buying, say about our civilization? Is it reconcilable with the new environmental issues brought about by the twentieth century environment ethic and if yes, how?

From this initial antagonism, between the desire to have more and the need to produce better, we will try to take stock of the threats that the textile industry places on human societies; it will then be necessary to note what has been done in this area to reduce the harmful effects for man of these modes of consumption, without omitting a critical analysis, which will enable us to pronounce on the viability of these actions. Finally, it will be a question of putting in perspective what one could gather information to consider the future of this industry, between principle of responsibility proper to Jonas and Baudelairian desire of insatiable renewal.

If the crisis of the environment, the cry of alarm of some scientists and its awareness by the international public opinion by the recurrent use of the terms of Global warming is already forty years, its link of cause and effect with the The textile industry is still underrated and underrated today. In fact, generally the major environmental catastrophes are those of tanker shipwrecks or continents of plastics extending over the seas and generating images that mark the collective spirit as attacks on the nature of human hands.

Indeed, this « environment » this nature strictly speaking, has always inspired fashion. The opinion, doxa, is still struggling to associate the textile industry with a direct attack on nature. As proof, the Dior Fall / Winter 2013-2014 show, held in Paris on July 2, 2012, required no less than one million flowers marking the spirits of images more related to the wonderful than to the disastrous; as for the last Chanel parade at the Grand Palais, it was held in a setting of forest recomposed with real oaks, dead leaves and undergrowth moss evoking then the scent of a forest in autumn and all its poetic melancholy and not the disappearance of insects due to the use of ever more devastating pesticides for fauna and flora with the no less famous example of roundup [5].

[2] Muran, Lisa. « Profile of H & M: A Pioneer of Fast Fashion. Textile Outlook International (July 2007): 11-36. Textile Technology Index. EBSCO.

[3] Committee on World Food Security, Agreeing on terminology, CSA, 39th Session, 15-20 October 2012, 17 p

[4] Lucy Siegle, To Die For. Fourth Estate, HarperCollins, 2010.

[5] Marketed since 1975, this American herbicide was one of the most popular in the 1990s and the best-selling in the world. Although the European Commission tried to ban its sale in 2016 following studies proving its toxicity for humans as for other living (nature), it could not be ratified lack of sufficient voice, possibly due to the lobby of the Monsanto group. « The world’s best selling weed killer, » Le Monde.fr, January 9, 2009

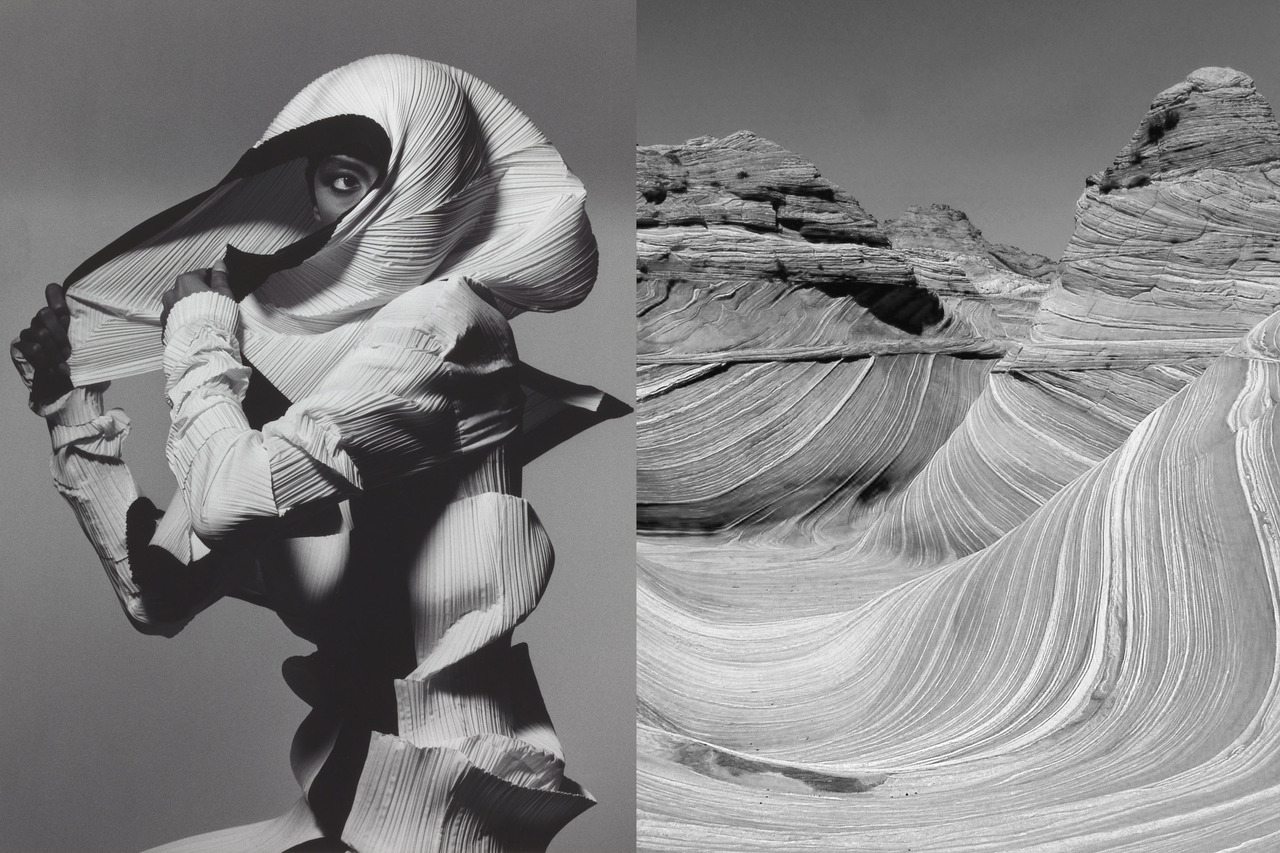

Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States

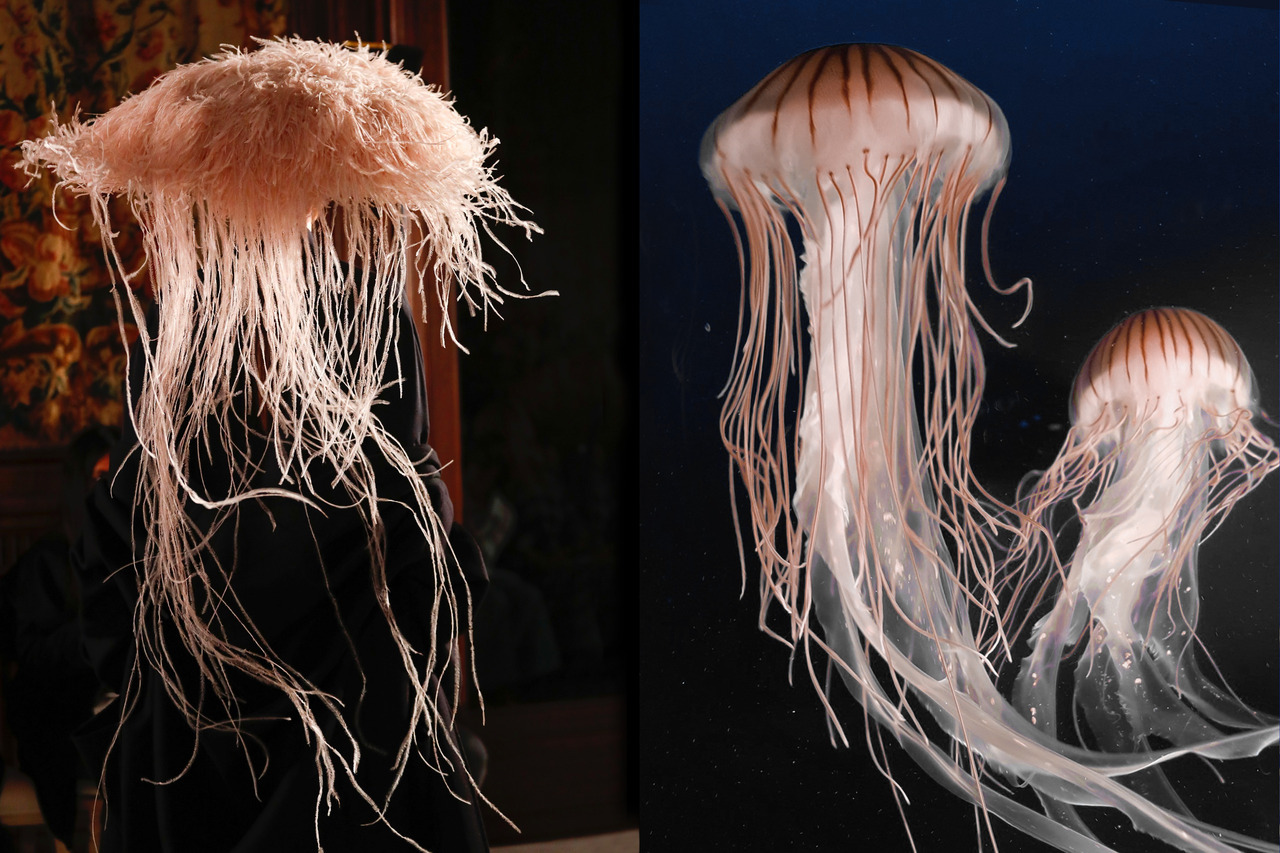

Details at Giambattista Valli Haute Couture Fall 2015 | Painting by Barbara Fox

Hat by Philip Treacy for Valentino Haute Couture Spring 2018 | Jellyfish

Details at Céline Fall 2013 | Forest with green moss and white trees

Devant cette apparente luxuriance des moyens mis à la disposition de l’industrie de la mode et ce mépris des conditions réelles de la biodiversité, il demeure que l’impact sur l’environnement de la machine textile est néfaste tant du point de vue de la fabrication que de l’utilisation. L’étude menée pour l’ADEME[1] (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) par la BIO Intelligence Service, a démontré que la vie d’un vêtement aussi banal qu’un jeans, de sa fabrication à sa fin de vie, contribuait lourdement au réchauffement climatique. Ainsi, on peut retenir de cette étude que :

- La production du coton y participe à hauteur de 15%(émissions de CO2 dans l’air lors des transports du coton 5%, émissions de N2O lors de la production d’engrais N 4%, consommation de diesel des machines 4% et consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité 2%).

- La filature de coton et son tissage : 22%(émissions de CO2 liées à la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité, consommation d’eau et risque toxique pour les milieux aquatiques, culture (intensive) du coton.)

- L’utilisation du jeans à 40% : (émissions de CO2 liées à la consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité pour d’une part la production des matières premières de la lessive (24% de l’impact potentiel total), et d’autre part l’utilisation du lave-linge (8% de l’impact total) et du fer à repasser (7% de l’impact).

Ce à quoi il convient d’ajouter la pollution photochimique, la consommation de ressources non renouvelables, l’écotoxicité sédimentaire et la production de déchets ménagers. Soit une consommation de ressources renouvelables mais aussi non renouvelables inconsidérée, une pollution mettant en branle la survie de l’espèce humaine et de l’écosystème dont il participe, mais aussi une aliénation véritable de certains humains pour les désirs des autres voire leurs propres morts pour quelques économies.

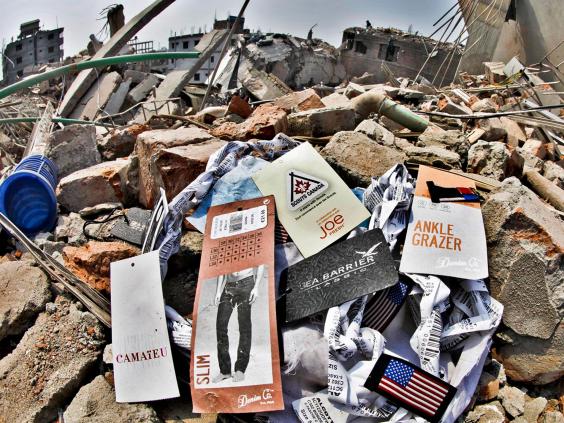

Le 24 avril 2013 au Bengladesh une usine textile, la Rana Plaza a ainsi pu entraîner la mort de 1135 personnes, femmes et ouvrières pour la plus grande majorité, dont certaines mineures. Cet événement a pu susciter l’indignation mondiale, car au milieu des ruines, on a pu découvrir par les images de reporters sur place, que ces ouvrières travaillent à la confection de vêtements Carrefour, Mango, Primark, Benetton, Auchan, Camaïeu et bien d’autres encore.

[1] https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-03/1.1.2.e-acv_exemple_6_acv_dun_pantalon_en_jean__bio_intelligence_service-ademe.pdf

![]() Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States

Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States

Details at Giambattista Valli Haute Couture Fall 2015 | Painting by Barbara Fox

Hat by Philip Treacy for Valentino Haute Couture Spring 2018 | Jellyfish

Details at Céline Fall 2013 | Forest with green moss

Faced with this apparent luxuriance of the means at the disposal of the fashion industry and contempt for the real conditions of biodiversity, the fact remains that the impact on the environment of the textile machine is harmful both from the point of view of manufacture only from use. The study conducted for the ADEME [1] (Agency for the environment and energy management) by the BIO Intelligence Service, has shown that the life of a garment as commonplace as jeans, its manufacture at the end of its life, contributed heavily to global warming. Thus, we can retain from this study that:

Cotton production accounts for 15% (CO2 emissions in the air during cotton transport 5%, N2O emissions during fertilizer production N 4%, diesel consumption of machinery 4% and consumption of fossil resources for electricity production 2%).

Cotton spinning and weaving: 22% (CO2 emissions related to the consumption of fossil resources for electricity generation, water consumption and toxic risk for aquatic environments, (intensive) cotton cultivation.)

The use of jeans at 40%: (CO2 emissions linked to the consumption of fossil resources (coal, gas, fuel) for the production of electricity for the one hand the production of laundry raw materials (24% of the total potential impact), and on the other hand the use of the washing machine (8% of the total impact) and the iron (7% of the impact).

To which should be added photochemical pollution, the consumption of non-renewable resources, sediment ecotoxicity and the production of household waste. Either a consumption of renewable resources but also non-renewable recklessly, a pollution setting in motion the survival of the human species and the ecosystem in which it participates, but also a real alienation of some humans for the desires of others or even their own dead for some savings.

On April 24, 2013 in Bangladesh a textile factory, the Rana Plaza has resulted in the death of 1135 people, women and workers for the vast majority, including some minors. This event was able to arouse worldwide indignation, because in the middle of the ruins, it was discovered by the images of reporters on the spot, that these workers are working on the making of clothes Carrefour, Mango, Primark, Benetton, Auchan, Camaïeu and well more besides.

© Rashed Shumon

Ainsi, non content de s’attaquer à l’environnement, l’industrie textile est aussi responsable de l’esclavagisme de certains humains selon leur place sur le globe, parfois même de la précipitation de leur mort. Non contente d’exploiter des forces humaines d’un côté du globe, de l’autre elle torture leur corps sous la pression d’une tyrannie du paraître. Ainsi, là où l’industrie de la mode agit de manière à véhiculer qu’une forme de corps possible, qu’un genre de vêtements portables, issu de bureaux de tendances, les corps se déforme jusqu’à nier l’homéostasie d’un corps en bonne santé.[1]

Au début des années 2000, l’extrême maigreur véhicule l’idée d’un corps extrêmement maitrisé, contrôlé jusqu’à l’outrance de la peau qui se décharne pour laisser apparaître le squelette des jeunes femmes. Le corps sous-alimenté, sous la pression de ce que cette industrie véhicule par voie de publicités diverses, n’est alors plus réglé, plus apte à engendrer la vie humaine. Cette négation du biologique impacte l’environnement en ce qu’il impacte l’humain, maillon de la chaîne Nature. La taille zéro, voire triple zéro équivalant à un tour de taille de 58 cm soit l’équivalent du corps d’une fillette de 6 à 8 ans) autrefois l’apanage des rayons enfants, apparait, et l’industrie textile la véhicule niant alors le biologique chez l’humain, jusqu’à le rendre machine.

Car en effet, la prothèse, si elle est utile lorsqu’une mutilation apparait sur un corps du fait d’une grossesse compliquée, d’un accident ou d’une maladie, devient tout autre chose lorsque elle est imposée à l’humain par l’industrie, lorsqu’il s’agit d’avoir le corps adéquat aux vêtements distribués dans les grandes enseignes. Dès 2011, l’agence sanitaire américaine – Food and Drug Administration – a publié un rapport associant l’apparition du lymphome anaplasique (tumeur) à grandes cellules et la pose d’implants mammaires, tumeur difficilement soignable et conduisant à la mort.

Enfin, s’attaquant aux ressources naturelles, aux humains de manière plurielle, elle s’attaque bien entendu aussi aux animaux. Si l’industrie bovine et autres commerces destinés à nourrir les humains ravagent la communauté animal par des conditions de production indécentes où les animaux sont rendus au stade de marchandise, l’utilisation de médicaments sur les élevages contaminant l’espèce humaine, et polluant les sols, le textile n’est pas non plus en reste.

[1] Le parti-pris qui est opéré ici est celui d’une hypothèse Gaïa au sein de laquelle l’homme participe de l’environnement en en étant lui-même une partie dans ce que James Lovelock qualifiait au cours des années 1970 de superorganisme. Lawrence E. Joseph, « James Lovelock, Gaia’s grand old man », salon.com, 17 août 2000

![]() Thus, not content to attack the environment, the textile industry is also responsible for the slavery of some humans according to their place on the globe, sometimes even the precipitation of their death. Not content to exploit human forces on one side of the globe, on the other she tortures their bodies under the pressure of a tyranny of appearances. Thus, where the fashion industry acts to convey a possible body shape, a kind of wearable clothing, from office trends, the body is deformed to deny the homeostasis of a healthy body. [1]

Thus, not content to attack the environment, the textile industry is also responsible for the slavery of some humans according to their place on the globe, sometimes even the precipitation of their death. Not content to exploit human forces on one side of the globe, on the other she tortures their bodies under the pressure of a tyranny of appearances. Thus, where the fashion industry acts to convey a possible body shape, a kind of wearable clothing, from office trends, the body is deformed to deny the homeostasis of a healthy body. [1]

In the early 2000s, the extreme thinness conveys the idea of an extremely controlled body, controlled until the excess of the skin which is discharged to reveal the skeleton of young women. The undernourished body, under the pressure of what this industry conveys through various advertisements, is no longer regulated, more likely to engender human life. This negation of the biological impacts the environment in that it impacts the human link in the Nature chain. The size zero or even triple zero equivalent to a waist of 58 cm is the equivalent of the body of a girl 6 to 8 years old) formerly the prerogative of children’s rays, appears, and the textile industry the vehicle denying then the biological in humans, to make it machine.

Indeed, the prosthesis, if it is useful when a mutilation appears on a body because of a complicated pregnancy, an accident or an illness, becomes quite different when it is imposed on the human by industry, when it comes to having the right body for clothing distributed in major retailers. In 2011, the US health agency – Food and Drug Administration – published a report associating the appearance of anaplastic lymphoma (tumor) to large cells and the placement of breast implants, a tumor that is difficult to treat and leads to death.

Finally, attacking natural resources, humans in a plural way, it also attacks animals. If the cattle industry and other businesses destined to feed humans ravage the animal community by indecent production conditions where animals are at the merchandise stage, the use of drugs on farms contaminating the human species, and polluting the animals. soils, the textile is not left out either.

[1] The bias that is made here is that of a Gaia hypothesis in which man participates in the environment by being himself a part of what James Lovelock described in the 1970s as superorganism. Lawrence E. Joseph, « James Lovelock, Gaia’s Grand Old Man », salon.com, August 17, 2000

© Peta

Le commerce de la fourrure et des cuirs invite à se questionner sur le rapport de l’humain avec la nature ; d’après Peta, organisation pour la défense des animaux, les élevages d’animaux à fourrure font montre de « d’animaux aux yeux infectés, des pattes blessées par les barreaux métalliques de leur cage insalubre, des membres arrachés et purulents, des plaies béantes laissées sans traitement (parfois tellement profondes que leur cerveau est apparent) ; des petits qui partagent leur cage avec le cadavre de leur mère en putréfaction ; et des animaux dont le comportement névrotique témoigne de l’importance des dégâts psychologiques qu’ils subissent. »

A cela s’ajoute qu’afin d’éviter le plus possible la putréfaction, les producteurs les aspergent d’un cocktail de produits chimiques dangereux pour la santé des sols comme pour celles des ouvriers travaillant à la confection de ces textile : le formaldéhyde et le chrome. La Banque Mondiale a ainsi classé l’industrie de la fourrure comme une des plus dangereuses au monde du fait de la pollution aux métaux toxiques qu’elle provoque.

La question que l’on peut légitimement se poser est ainsi de savoir si l’industrie textile, devant toutes ces accusations toutes les plus diverses mais attenant toutes à l’équilibre de l’environnement, prend des mesures, et si oui, de quel ordre ?

« Nous sommes près du point de non-retour où le réchauffement climatique deviendrait irréversible. Les actions de Trump pourraient faire basculer la Terre de l’autre côté, pour devenir comme Vénus, avec des températures à plus de 250 degrés et des pluies d’acide sulfurique. »[1] C’est en ces termes que le physicien Stephen Hawking commentait la sortie des Accords de Paris par le Président Nord-Américain nouvellement élu Donald Trump.

Malgré ces propos alarmants, proféré par une sommité scientifique, on est en droit de s’interroger quant aux actions déjà entreprises et à venir par ceux qui détiennent réellement les capitaux et parmi les plus grands responsables des catastrophes environnementales : les grands groupes. Ainsi, de grands groupes comme h&m créés des lignes de vêtements équitables où le coton utilisé est biologique et à partir de fournisseurs devant s’astreindre à une charte respectant les droits de leurs travailleurs.

En 2011 h&m créé la ligne Conscious en lien avec le rapport publié en 2010 concernant la responsabilité sociale et environnementale d’H&M qui explique alors avoir poussé 68.000 cultivateurs de coton à cultiver de façon plus durable grâce à Better Cotton Initiative, avoir utilisé 1.600 tonnes de matériaux recyclés pour ses vêtements, avoir utilisé 15.000 tonnes de coton biologique, soit + 77 % par rapport à 2009 et avoir renoncé au sablage de ses jeans.[2] Cela à quoi s’ajoute une collecte de vêtement organisée par la chaîne permettant de recycler les vêtements usagés des clientes contre des bons d’achats.

Néanmoins, force est de constater que le groupe a été accusé en 2010 de vendre des tee-shirts dont l’étiquette mentionnait « coton bio » mais dont la composition révélait des traces d’OGM.[3] A ce scandale s’ajoute celui des invendus retrouvés dans une poubelle appartenant à un magasin new-yorkais lacérés, quand ils auraient pu être donnés à des associations voire recyclés par leur propre collecte dont seulement 1% des vêtements récupérés est réutilisé …[4]

[1] Propos rapportés par la BBC.

[2] Données recueillies sur www.consoglobe.com

[3] https://www.lexpress.fr/styles/mode/h-amp-m-utilise-du-coton-ogm-certifie-bio_844565.html

[4] https://www.lexpress.fr/styles/mode/h-m-jette-ses-invendus-a-la-poubelle_840523.html Sur le manque de transparence concernant les produits recyclés par la collecte du groupe h&m : https://www.greenpeace.org/archive-international/en/news/Blogs/makingwaves/hm-burning-new-clothes-fast-fashion-incineration/blog/60640/

![]() The fur and leather trade invites us to question the relationship between humans and nature; according to Peta, an organization for the defense of animals, fur farms show « animals with infected eyes, legs injured by the metal bars of their insanitary cage, torn and purulent limbs, wounds gaping left untreated (sometimes so deep that their brains are apparent); pups who share their cage with their rotten mother’s corpse; and animals whose neurotic behavior shows the extent of the psychological damage they suffer. »

The fur and leather trade invites us to question the relationship between humans and nature; according to Peta, an organization for the defense of animals, fur farms show « animals with infected eyes, legs injured by the metal bars of their insanitary cage, torn and purulent limbs, wounds gaping left untreated (sometimes so deep that their brains are apparent); pups who share their cage with their rotten mother’s corpse; and animals whose neurotic behavior shows the extent of the psychological damage they suffer. »

To this is added that in order to avoid rot as much as possible, the producers sprinkle them with a cocktail of chemicals dangerous for the health of the soil as well as for those of the workers working to make these textiles: formaldehyde and chrome. The World Bank has classified the fur industry as one of the most dangerous in the world because of the toxic metal pollution it causes.

The question that one can legitimately ask is thus whether the textile industry, faced with all these accusations all the most diverse but all attached to the balance of the environment, takes measures, and if so, how order?

“We are near the point of no return where global warming would become irreversible. Trump’s actions could tip Earth to the other side, like Venus, with temperatures above 250 degrees and rains of sulfuric acid. [1] It was in these terms that physicist Stephen Hawking commented on the exit of the Paris Agreements by the newly elected North American President Donald Trump.

Despite these alarming remarks, made by a scientific authority, we are entitled to wonder about the actions already undertaken and to come by those who really hold the capital and among the greatest responsible for environmental disasters: large groups. Large groups such as h & m have created fair trade clothing lines where the cotton used is organic and from suppliers who have to comply with a charter respecting the rights of their workers.